■ナビゲーション

2012年09月20日

LEDの光りは余裕の証し?

LEDの光りは余裕の証し?

今日は、少しタイトルがイマイチかもしれませんが、「LEDの発光原理」について考えてみたいと思います。

何日か前に、ハロゲン球のことについて記事にしたことがありましたが、LEDランプがどのような仕組みで光るのか?と考えると意外と難しいと思います。

おなじみのWikipediaの解説を読んでも、なかなかピンとこない人も多いのではないでしょうか?

そこで、今日は電気のことを何も知らなくても理解できることを目標に、記事にしてみたいと思います。

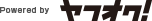

まず、最初にLEDランプの中は、次のような構造になっています。

一般的(?)なLEDランプは、(エポキシ)樹脂によって内部が充填され、その中にはAu(金)製のワイヤーとLEDチップ、そして外部からの電源を得るためのフレームの3つの構造になっています。

この金のワイヤーは、LEDチップとフレームを安価に接続するためのワイヤーボンディングされたものですが、金の高騰により銀や銅などが普及し始めています。

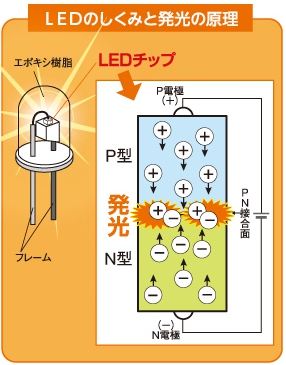

そして、問題となるのはLEDチップの中身ですが、

「何がどうして、どうやって発光するのか?」

をできるだけ簡単に(難しい事を抜きにして)説明します。

その前に、「そもそも半導体って何?」と疑問になると思いますが、

導体 → 電気を通す物質(物体)

絶縁体 → 電気を通さない物質(物体)

半導体 → 導体と絶縁体の中間的な物質(物体)

ということで、電気をどの程度通すのか?といった性質は、その物質によって様々となっています。

そして、上の図のLEDチップの中には、プラスの性質を持つ半導体とマイナスの性質を持つ電子が入っています。

この状態でLEDチップに電圧をかけると、プラスの性質を持つ半導体はマイナスの方へ、マイナスの性質を持つ電子はプラスの方へ進みます。

ここで、気付いている方もいるかもしれませんが、プラスとマイナスですので磁石のN極とS極のように、一緒になった方が安定します(再結合といいます)。

さらに、プラスの半導体と電子がバラバラでいる時よりも、一緒になっていた方が必要なエネルギーが少なくて済みます。

その不要になったエネルギーを光りに変換することでLEDランプは発光します。

プラスの半導体とマイナスの電子が衝突したエネルギーを発光させるのではなく、余ったエネルギーを光に変換することで発光しますので、間違えないようにして下さい。

また、フィラメントを加熱して点灯させるのではなく、電気を直接(ダイレクトに)光に変換できることから、長寿命が実現できるというわけです。

LEDランプの発光原理は、簡単に説明すると、このような感じになりますが、ある程度のイメージをつかんでから、他のサイトの説明を読むと、理解しやすくなると思います。

※分かりにくかったら、ごめんなさい<(_ _)>

日本電球工業会「発光原理と特性」

http://www.jelma.or.jp/05tisiki/pdf/guide_led_01.pdf

JLDS「LED照明ハンドブック基礎編」

http://www.led.or.jp/publication/handbook/pdf/ledHandbook_01_Kiso.pdf

原子力とエネルギーの学習遊園地

http://www.athome.tsuruga.fukui.jp/nuclear/information/athome/175/s_01.html

エーモン工業

http://www.amon.co.jp/

■ナビゲーション

ブログカテゴリー